Les 13 et 14 février, les élus du CEPRI se sont rendus dans les Hauts-de-France pour rencontrer ses membres durement touchés par les inondations : le SYMCEA dans la vallée de la Canche, le SYMSAGEB dans le Boulonnais, le SMAGEAA sur l’amont de l’AA et l’Institution Intercommunale des Wateringues sur le delta de l’Aa. La présidente Marie France Beaufils a tenu à apporter son soutien aux élus profondément secoués et pour certains, désemparés par l’ampleur du phénomène. Jean-Marc Lescoute et Serge Lasserre, (président et vice président du Pays d’Orthe et Arrigans), ont fait le déplacement depuis les Landes pour partager leur expérience du dispositif MIRAPI, Gérard Seimbille (Président de l’Entente Oise-Aisne) et Marcel Milachon (vice président de l’EPAGE du Loing), ont également apporté leur expérience sur l’exercice de la GEMAPI.

Ce déplacement a mis en lumière plusieurs points essentiels :

- La difficulté pour un territoire à se relever quand un « plan de relèvement » n’existe pas et que le territoire n’a pas désigné de pilote pour coordonner les actions des acteurs locaux et nationaux. Le plan de relèvement est un plan d’actions et d’organisation qui permet d’anticiper les mesures à prendre et les rôles de chacun avant que la catastrophe survienne, afin d’aller plus vite et tous dans la même direction quand il faut reconstruire le territoire. Voir sur ce sujet la réflexion produite par le groupe de travail CEPRI-AFPCNT en 2023 sur l’Anticipation du relèvement post-catastrophe.

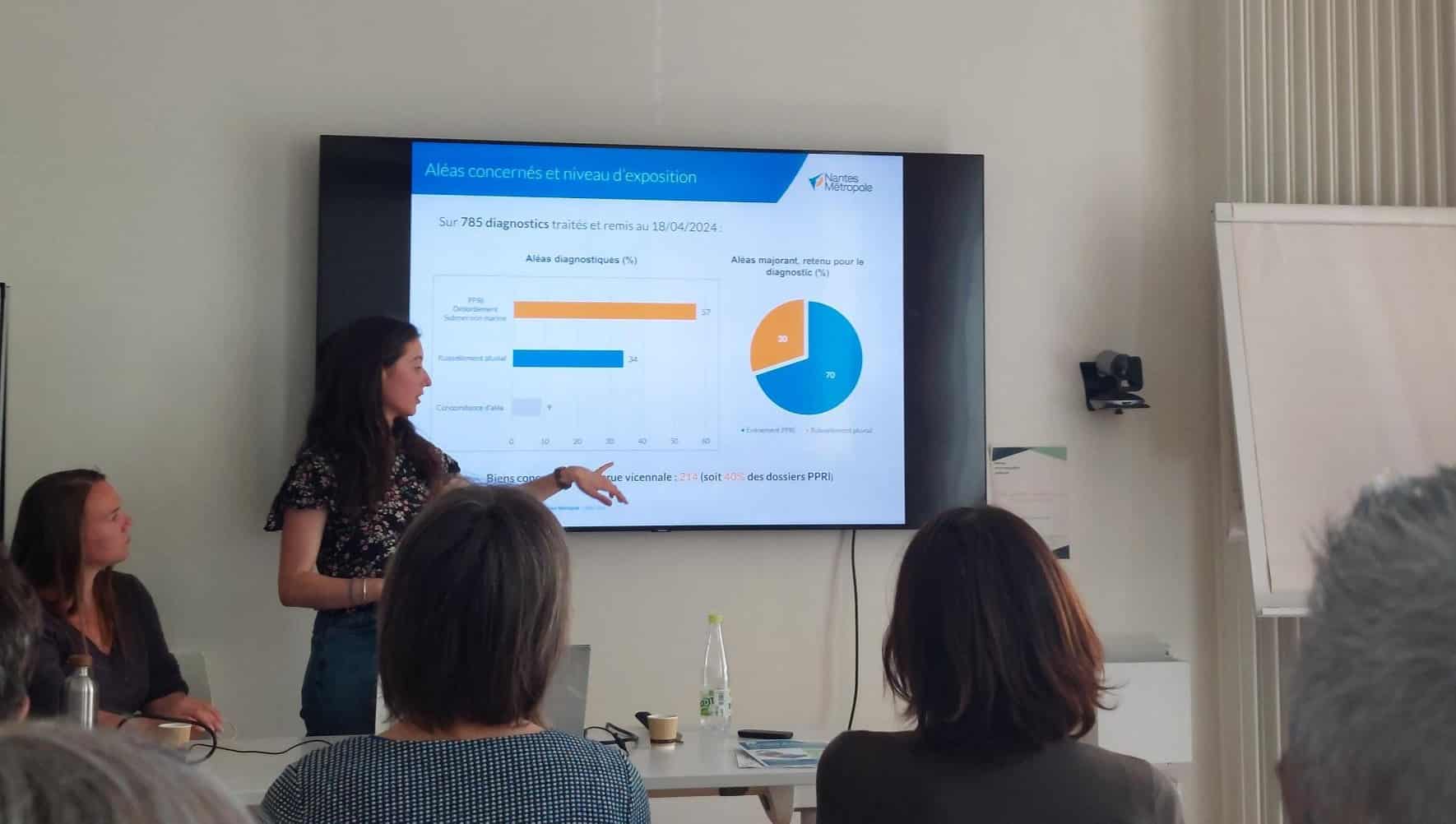

- Le rôle important des élus et leur nécessaire mobilisation pour aider les habitants et acteurs économiques à comprendre l’inondation qui est arrivée ou qui les guette, mais aussi apprendre quelles solutions sont à leur disposition pour adapter le bâti individuel. Nombre de maisons ont été confrontées à la combinaison d’inondations par débordement, ruissellement et remontée de nappes, endommageant les pièces de vie et les sous-sols. Les élus ont un rôle essentiel à jouer pour répondre aux questions des habitants et les aider à monter en compétence afin qu’ils passent à l’action. Pour accompagner cette mobilisation, le CEPRI a produit une plaquette et dispensé une formation aux experts en assurance pour la conduite de diagnostics dans le cadre du dispositif MIRAPI, ainsi qu’à des diagnostiqueurs internes aux syndicats porteurs de PAPI. Retrouvez la plaquette ici. Elle est disponible sur demande au CEPRI ().

- La formation essentielle à tous les acteurs du territoire pour expliquer le fonctionnement des cours d’eau et la différence entre curage et nettoyage, question qui est revenue très souvent à la suite des inondations. Le curage perturbe le fonctionnement hydraulique naturel des cours d’eau et n’est pas nécessairement la réponse la plus adaptée. Là encore le dialogue est nécessaire, pour que chacun prenne ses responsabilités : l’Etat, les collectivités et le monde agricole. Le CEPRI a sollicité l’avis de ses membres sur cette question et a remis une synthèse à la Mission d’inspection sur l’entretien des canaux, cours d’eau et fossés, prochainement disponible.

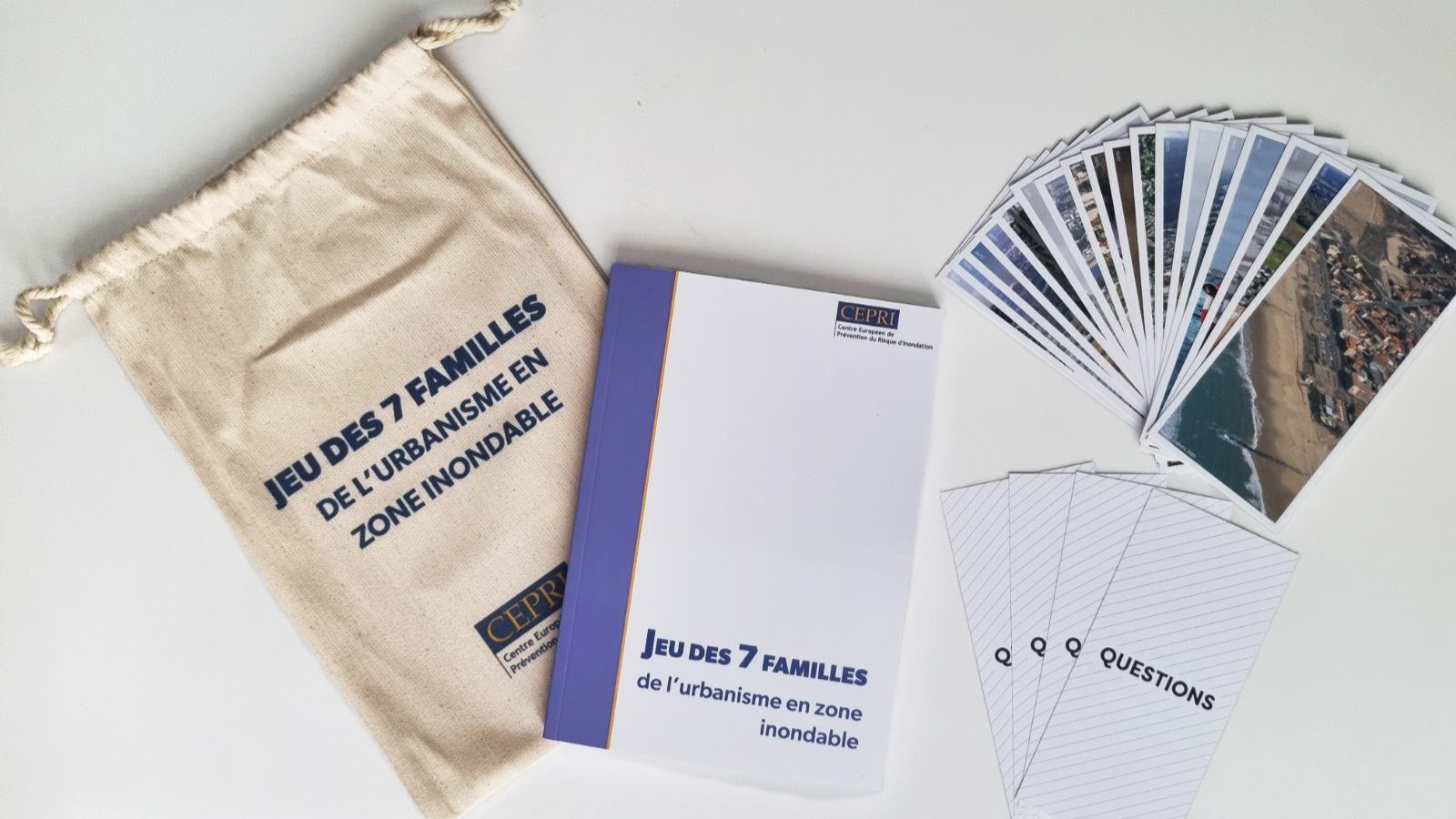

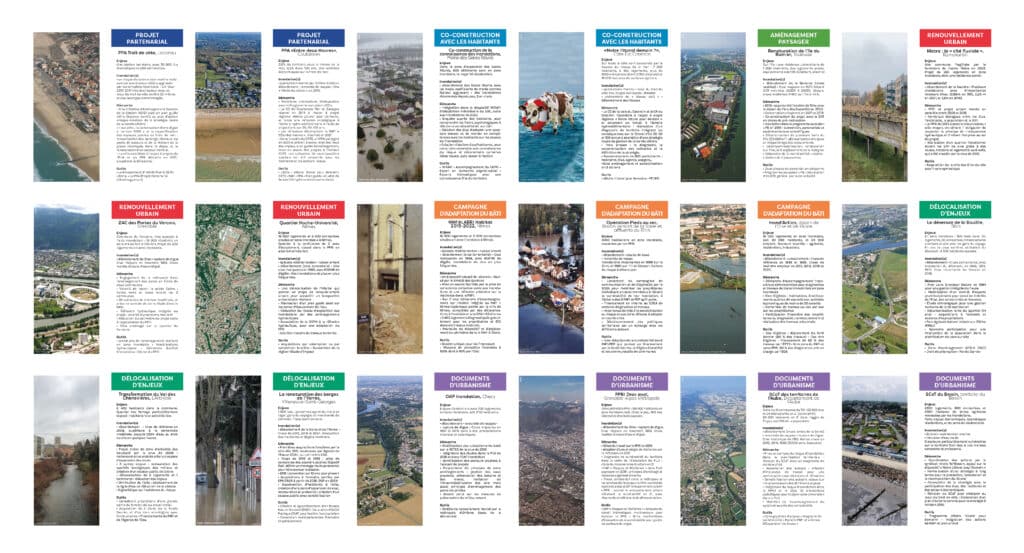

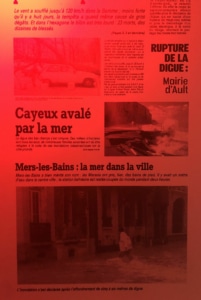

- L’urgence de changer de regard sur l’urbanisation en zone inondable, pour réduire le nombre d’enjeux exposés. La question de la délocalisation de certaines habitations a été largement évoquée suite aux inondations. Dans les faits, peu rempliront les critères. On n’a pas beaucoup parlé des entreprises pourtant nombre d’entre elles s’étaient installées là où le foncier était disponible, le long des cours d’eau. Quel urbanisme résilient pour ce territoire ? Des pratiques commencent à émerger, et des outils existent, mais les freins sont nombreux et le parcours du combattant difficile. Le CEPRI a commencé à recenser plusieurs démarches à travers un jeu de 7 familles collaboratif. Ce jeu sera augmenté par de nouveaux cas pratiques tous les ans. Retrouvez le jeu ici.

- Le danger pour un territoire à vouloir réorganiser sa gouvernance au moment précis où il a besoin des structures existantes pour se reconstruire. Dans les Hauts de France, ces structures ont chacune mis en place des programmes d’action à travers des PAPI à l’échelle des bassins versants. L’enjeu n’est-il pas plutôt de trouver des instances de coordination qui leur permettraient de mettre au point une stratégie commune ? Les élus et acteurs de la prévention du risque inondation se rendent compte petit à petit de l’importance de se coordonner et de s’orienter dans la même direction. Peut-être l’occasion de réviser les SLGRI adoptées en 2013 ?

- Enfin, l’avenir incertain des terres agricoles dans un contexte de changements climatiques. La pénétration d’eaux salées dans le delta de l’Aa rend les terres de plus en plus impropres à la production, ce qui pose des questions d’adaptation des exploitations agricoles, du devenir de ces terrains et cultures et de leur assurabilité. Le CEPRI n’a pas manqué de remonter ces enjeux en réunion de l’instance de gouvernance nationale Commission Mixte Inondation.

Le CEPRI continuera à se mobiliser tout au long de l’année 2024 pour répondre aux besoins spécifiques de chacun de ses membres, des techniques d’adaptation du bâti à l’urbanisme résilient en passant par les modalités de gouvernance et le rétablissement du dialogue élus-habitants.